寺地山1996.0m 北ノ俣岳2662m(岐阜県飛騨市/富山県富山市)

飛越新道から黒部川源流域の山々の入口を目指す

2017年8月27日(日) 晴れときどき曇り

参加者:1名

.

出発4:30-登山口6:45~6:55-寺地山9:50-避難小屋分岐10:55-北ノ俣岳13:00~13:05-避難小屋分岐14:20~14:30-寺地山15:10-登山口17:30-入浴・休憩-帰着22:00

※登り 6時間5分 下り 4時間25分

日の出5:18 日の入り18:27 GPS軌跡ファイル:

北ノ俣岳GPS軌跡2017_8_27.gpx

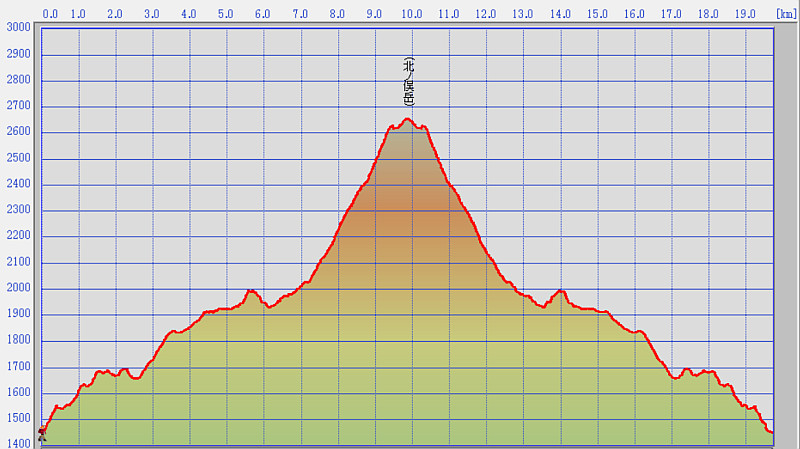

北ノ俣岳-飛越新道往復の標高の断面図

黒部五郎岳に興味を持っている。北ノ俣岳までならば、私でも何とか歩くことができるかと思って初めてやってきた。飛越新道の登山口までは、大規模林道が通っていて道がよく、とてつもなく山が深い。出発が遅れたこともあって、歩き出しが遅くなった。歩き出してしばらくすると、有名なぬかるみが顔を出す。標高1683mピークあたりからから寺地山を越えて2050m付近で木道が出てくる地点(避難小屋分岐)まで、ぬかるみが次々と現れる。ぬかるみ部分を克服するためにかなり手が入っていて、丸太や木の枝などを埋めて通行に配慮してある箇所も多い。特にありがたかったのは、丸太などにすべり防止のために麻袋(麻布)を巻き付けて釘打ちして止めてあるところ。木は、濡れるとどうしようもなく滑るが、麻布が巻いてあるととても歩きやすい。

ぬかるみは確かに他の登山道で経験したことがないくらいにひどいが、昨日晴れていたこともあって、スパッツをつけて割り切って歩けば、多少ぬかるんだところで通行に支障は全くない。帰りには、登山道全体がさらに乾いてきていて、朝よりも歩きやすくなった。花がきれいな7月ごろであれば、梅雨の影響などで「手が付けられないぬかるみ」かもしれないが、登山道の手入れがこれだけ進んでいる2017年8月現在では、晴天が続けばぬかるみを回避しつつ歩くことができる状況に近づいている。ありがたいことだ。

寺地山まで来ると、突然眺望が開けてくる。そこからの歩きは、とても楽しい。唯一気になったのは、木道が終わって標高2300m~2400mあたりの池塘を通る登山道の荒廃ぶりだ。池塘の黒い表土ははげ落ちて、その下の礫を含んだ脆い土壌が深さ2m以上も水の流れでえぐられて、ひどいことになっている。我々登山者が歩いた後に水が流れて、浸食されることによってこうなったのだと思いますが、この荒廃ぶりは、他で見たことがない。ぬかるみよりも、池塘の破滅的な荒廃ぶりのほうがひどいと思った(ここは、登山者をこのまま通してよいのでしょうか?)。

稜線に出ると、素晴らしい眺めで一気にうれしくなる。帰りを考えて、12:30で撤退しようと何度も思ったが、あきらめず歩いてよかった。13:00にようやく山頂についた。下手すると、下山途中で日没を迎えかねないので、山頂滞在時間は5分間。そそくさと下山を開始して、避難小屋への分岐あたりの平で休憩して、あとはひたすら登山口を目指した。いつかは、泊まりで黒部五郎岳にも足を延ばしたい。

池塘があってきれいな水が豊富な山は、オロロなどの虫が多いのでは?と心配していた。今回は、トンボが多く飛んでいて、虫に刺されることはなかった。7月のほうが花はきれいかと思いますが、花の咲き始めは虫の活動時期の始まりなので、その時期に来たとしたら、また違った印象を持ったかもしれない。帰路、割石温泉で汗を流した。お湯がいいし、ここの水は冷たくて本当においしい。天空の牧場のヨーグルトやプリンなどが置いてあって、ヨーグルトをいただいた。いい味でした。天空の牧場ではジャージ牛を飼っているそうで、高品質な牛乳を生産しているとのことです。

※私ごとではあるが、今回から両ひざにサポータを巻き、ダブルストックとした。この登山道はたおやかなロングコースなので、ダブルストックは持ってこい。サポータとダブルストックで、たいした痛みもなく歩き通すことができた。10年前とは違うなあ。ストックとサポータは、もはや手放せなくなった。自分の体力レベルは、まさに中高年登山者のそれであることを痛感した。

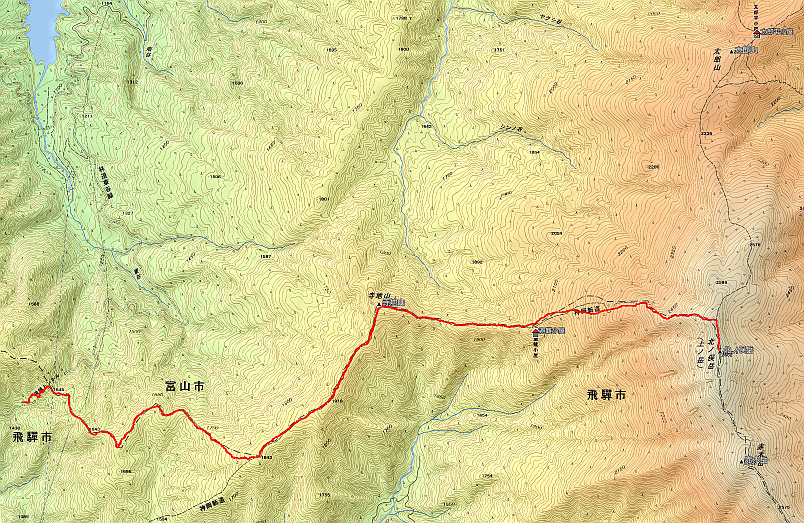

北ノ俣岳歩いた軌跡

寺地山まで来ると、突然北ノ俣岳がどん、と見える(ここまでは、眺望はあまりなかった)

避難小屋からはしばらく木道歩き-この池塘はとても美しい

点在する池

稜線に近づくと薬師が見え出して、太郎平の小屋がちらちら見えだす

薬師に力を得て、稜線までの最後の登りに取り付く(疲れてくるきついところ)

稜線に出た!景色がすごい。

太郎平からの道と合流すると、山頂まであとわずか(最高の気分で)

チングルマは、すっかり毛になっている。

たおやかな草原-この奥が黒部の源流域なんだ。初めてやって来た。

水晶岳だと思う

山頂到着

荒廃する登山道。木道より上部の標高2300m~2400mあたりは、登山道は荒廃しきっている。荒廃の影響で池塘の池の水が排水され、池の水が涸れている箇所も。もしかすると、登山者通行止めにしなくてはならない荒廃ぶり。

鏡池平まで降りてきた

登山口まで降りてきたら、幻想的な雰囲気に。よく歩いた。黒部五郎まで日帰りする方がおられるなんて、信じられない。